Anak: Investasi Terbesar Peradaban

Anak adalah amanah dan aset masa depan. Mereka bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik umat dan negara. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Karenanya, salah urus persoalan anak, termasuk dalam hal mengajarkan integritas, bukan sekadar kesalahan individu, tetapi ancaman terhadap keberlanjutan generasi.

Sejarah menunjukkan, bangsa yang gagal mendidik anak-anaknya akan kehilangan arah peradaban. Kita bisa belajar dari contoh kejatuhan peradaban besar—baik Yunani, Romawi, maupun Andalusia—yang hilang kejayaannya bukan karena lemah militernya, tetapi karena moral dan kejujuran sosial mereka runtuh. Sebaliknya, kejayaan Islam di masa klasik justru lahir dari sistem pendidikan dan pembinaan generasi yang menekankan nilai iman, ilmu, dan integritas.

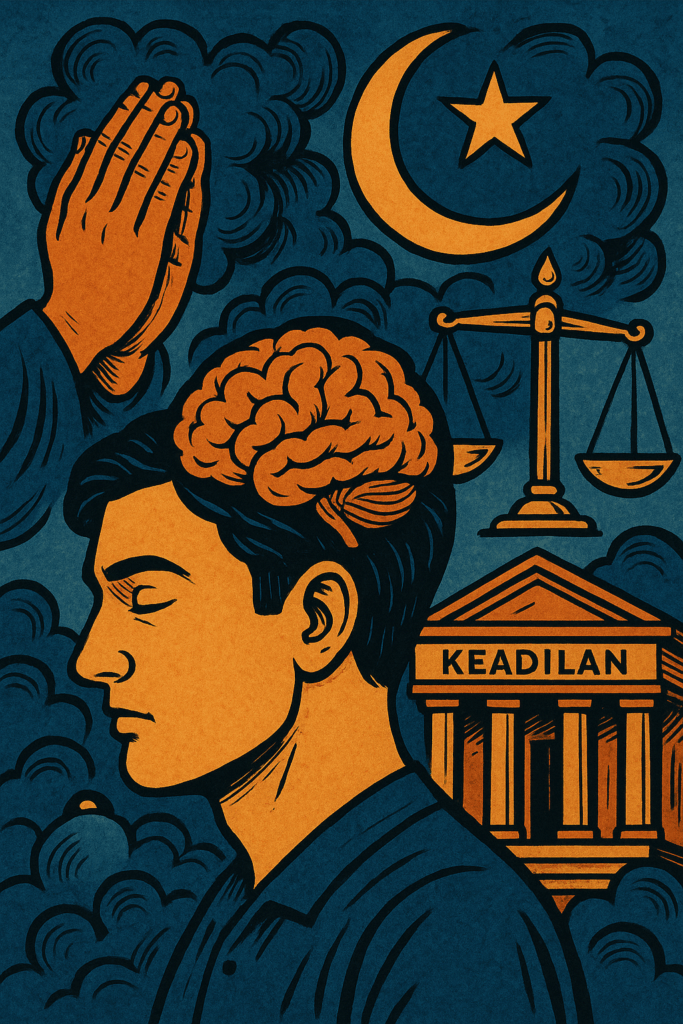

Integritas: Pondasi Akhlak dan Peradaban

Salah satu persoalan terbesar dalam pendidikan anak hari ini adalah hilangnya nilai integritas, yaitu kesatuan antara ucapan, tindakan, dan hati. Banyak anak tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan kepintaran, tapi tidak menanamkan kejujuran dan tanggung jawab. Akibatnya, kita melahirkan generasi yang mungkin berpendidikan tinggi, tapi rapuh nilai. Mereka pandai berhitung, tapi tidak jujur dalam laporan. Mereka hafal teori, tapi mudah menyeleweng ketika sistem mendukungnya. Mereka tidak lagi berpikir dalam kerangka halal dan haram, tapi dalam kerangka untung dan rugi.

Padahal, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya bahwa “Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan dalam riwayat lain: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi). Artinya, kejujuran dan integritas bukan sekadar nilai moral, tapi pilar iman.

Mari kita lihat realitas di sekitar: bagaimana praktik riba menjadi hal normal, padahal Allah telah mengumumkan perang terhadapnya (QS. Al-Baqarah: 279). Bagaimana orang dengan mudah menggadaikan SK pegawai untuk pinjaman konsumtif, atau merasa bangga mendapatkan posisi karena ‘orang dalam’, bukan karena kompetensi.

Semua ini menunjukkan adanya krisis cara berpikir, bukan semata krisis ekonomi. Sebuah tanda bahwa pendidikan iman dan mengajarkan integritas belum benar-benar menjadi prioritas.

Cara Berpikir dalam Islam: Landasan Integritas

Dalam Islam, berpikir bukan sekadar proses logis atau ilmiah. Islam memandang akal sebagai alat untuk memahami fakta yang terindera (al-waqi‘), menggunakan panca indera (hawas), memproses dengan otak yang sehat, dan menghubungkannya dengan maklumat sabiqah—pengetahuan terdahulu.

Maklumat terdahulu ini mencakup wahyu: Al-Qur’an dan Sunnah. Inilah pembeda utama antara berpikir Islami dan berpikir sekuler.

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa; lalu Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl: 78)

Sebagaimana pesan Imam Al-Ghazali: “Hakikat ilmu bukanlah sekadar mengetahui, tetapi takut kepada Allah dengan apa yang diketahui.” (Ihya’ Ulumuddin). Berpikir dalam Islam tidak berhenti pada rasionalitas, tetapi diarahkan untuk mengenali Allah dan menilai segala sesuatu dengan standar halal dan haram. Maka, integritas bukan sekadar jujur pada manusia, tapi juga jujur pada Allah.

Ketika anak dibiasakan berpikir dengan standar halal-haram sejak kecil, ia akan tumbuh dengan kompas moral yang stabil. Ia tidak akan tergoda oleh jabatan, uang, atau pujian, karena dalam pikirannya, yang paling penting hanyalah ridha Allah.

Tanggung Jawab Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Isu pendidikan bukan tanggung jawab individu semata. Orang tua, masyarakat, dan negara memiliki peran saling terkait. Jika sistem pendidikan sekuler menanamkan logika ‘bebas nilai’, maka keluarga Muslim harus menjadi benteng terakhir untuk menanamkan logika wahyu.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu.” (QS. At-Tahrim: 6)

Orang tua memegang peran pertama: menjadi teladan integritas. Anak lebih mudah meniru perilaku daripada mendengar nasihat. Jika ayahnya mudah berbohong, atau ibunya menormalisasi tipu kecil, jangan heran bila anak tumbuh tanpa kesadaran moral. Namun tanggung jawab tidak berhenti di rumah. Masyarakat juga berperan membentuk ekosistem nilai. Bila kejujuran tidak dihargai, dan pelaku kecurangan justru dimuliakan, anak akan menganggap korupsi sebagai kewajaran sosial. Dan akhirnya, negara harus hadir dengan sistem pendidikan dan ekonomi yang adil. Tanpa kebijakan yang mendukung keimanan dan moralitas, perjuangan keluarga akan kehabisan tenaga. Ibn Khaldun memperingatkan ini dalam Muqaddimah: “Kerusakan akhlak rakyat adalah cermin dari kerusakan penguasanya. Bila penguasa baik, maka masyarakat akan meneladaninya.”

Negara Islam di masa lalu memahami hal ini. Pendidikan tidak hanya fokus pada sains dan administrasi, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan aqidah. Anak-anak diajarkan bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah, bahkan ketika tidak ada manusia yang melihat, dan inilah bentuk mengajarkan integritas dalam Islam.

Menanamkan Iman dan Kesadaran Sebagai Hamba

Islam menekankan bahwa keimanan bukan hafalan, tapi kesadaran. Pendidikan iman harus mengakar pada pemahaman hubungan antara hamba dan Pencipta. “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Dengan pemahaman ini, anak diajarkan bahwa setiap aktivitas seperti belajar, bekerja, bersosialisasi—semuanya adalah ibadah bila diniatkan untuk Allah. Ia akan memahami bahwa dunia bukan tujuan akhir, tapi jalan menuju ridha Allah. Maka pendidikan sejati bukan sekadar mencerdaskan otak, tetapi menjernihkan hati dan menegakkan niat. Inilah yang disebut oleh Ibn Qayyim sebagai tazkiyah an-nafs—penyucian jiwa—yang menjadi sumber integritas sejati.

Mengajarkan integritas pada anak bukan proses singkat. Ia membutuhkan keteladanan, kesabaran, dan sistem yang mendukung. Namun inilah investasi peradaban yang sesungguhnya. Ketika anak tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap langkahnya diawasi Allah, ia tidak akan mudah tergoda oleh korupsi, penipuan, atau kesewenang-wenangan. Ia akan menjadi bagian dari generasi yang selanjutnya mengajarkan integritas dan generasi yang membangun kembali kejayaan Islam di atas dasar iman dan akhlak.

Penutup

Integritas adalah cermin iman. Ia tumbuh dari pendidikan yang menanamkan rasa takut kepada Allah dan cinta kepada kebenaran. Bila keluarga, masyarakat, dan negara sama-sama menegakkan nilai ini, maka insyaAllah lahirlah generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa pemimpin yang jujur, adil, dan berani menjaga amanah. Mendidik anak dengan integritas bukan pilihan, tetapi kewajiban strategis umat. Sebab di tangan merekalah masa depan Islam akan dibangun kembali, bukan dengan kekayaan, tapi dengan kejujuran dan iman. (HM)